Le libéralisme aujourd'hui semble être devenu un gros mot. Aux Etats-Unis pour sa permissivité morale, en France pour son opposition économique à l'Etat-providence. Pourtant, historiquement, c'est bien d'une forme de progrès dont il s'agit.

C'est grâce à l'avènement du protestantisme et à son éthique que le libéralisme se développe au XVIIIème siècle. En rejetant l'autorité absolue des monarques européens, il permet à la bourgeoisie et aux forces financières (ce qu'on appellerait aujourd'hui les "classes moyennes émergentes") de réclamer une partie du pouvoir politique par un processus de "démocratisation". Le pouvoir politique ainsi libéralisé doit être accessible au plus grand nombre, et une hiérarchie méritocrate doit remplacer les hiérarchies héréditaires aristocratiques.

C'est donc tout naturellement que les libéraux ne distinguent pas libéralisme économique et libéralisme politique, puisque dans les deux cas il s'agit de laisser l'individu comme seul maître de son existence, et de rejeter l'influence de l'Etat.

On pourrait s'interroger sur la place du libéralisme aujourd'hui, puisque l'Etat n'est plus aujourd'hui garanti par la nature divine du monarque, mais est supposé incarner la volonté souveraine du peuple par la démocratie représentative. C'est que, de nos jours, la doctrine libérale poussée au terme de son raisonnement propose de placer l'individu au coeur de la société.

En apparence, il est difficile de voir en quoi une responsabilisation accrue de l'individu peut être nuisible à la société. Mais cette responsabilisation de chacun vis-à-vis de lui-même provoque chez la majorité des individus une diminution de la responsabilité vis-à-vis de tous ; en d'autres termes, peu nombreux sont ceux capables d'assumer leur propre existence tout en assumant des devoirs vis-à-vis de la société au sens large du terme ; en fait, des communautés ou des groupes limités tendent à se substituer à la société dans l'inconscient collectif, jusqu'à fragmenter le tissu social. Du communautarisme à l'associatif, en passant par le caritatif ou les collectifs, les relations humaines (au sens large du terme) tendent à se décentraliser et se localiser.

Le fonctionnement est à la fois simple et tortueux. Puisque c'est à l'individu d'assurer sa survie par ses propres moyens et non plus à la société de garantir une égalité ou une justice entre les hommes, il en résulte que l'individu possède également des devoirs considérablement réduits envers la société.

Deux observations en apparence contradictoire sont ici possibles:

- Le libéralisme, en prônant une libération totale de l'individu vis-à-vis de la société, permet de facto à celui capable de s'assumer, d'agir sans contraintes, et donc en théorie d'atteindre l'insouciance -souvent synonyme de bonheur dans l'inconscient collectif.

- Le libéralisme, en prônant une autonomie complète de chaque individu, expose les plus faibles à lutter pour leur survie, et de manière générale peut engendrer des tragédies terribles sur le plan humain.

[parenthèse: on voit ici comment le libéralisme rend bien concrète le dicton que "le bonheur des uns fait le malheur des autres"]

En fait, si l'individu se libère de l'Etat, il est en revanche impossible de penser un individualisme total. Si l'Etat ne représente plus le groupe, alors celui-ci doit être représenté par la communauté ou la famille. L'individu libéré de la société doit donc se reposer d'autant plus sur ses proches pour l'aider dans son parcours ; l'insouciance est donc relative, et les aliénations liées aux devoirs envers la société sont remplacés par des aliénations plus intenses au niveau familial ou communautaire, le fameux "dilemme du porc-épic".

La question se pose en revanche pour les problèmes à grande échelle auxquels l'humanité peut être confrontée. La démocratie libérale prétend dans ce cas laisser(-faire) les forces économiques, la nation, ou les groupes de nations aux mains d'une élite éclairée capable de guider le peuple "mieux qu'il ne se guiderait lui-même". Le principe représentatif combiné au libéralisme économique permettent donc de laisser la majorité dans une insouciance relative vis-à-vis des affaires publiques de la société.

Parallèlement, la mondialisation signifie bien sûr que ces affaires publiques gardent un impact considérable et souvent sous-estimé sur la vie de chacun.

On voit donc comment le libéralisme ne trouve que peu d'intérêt à l'éducation des peuples au-delà de la formation professionnelle de la population active, puisque la participation individuelle au politique peut être limitée. Education et culture sont alors du ressort individuel et non collectif, ce qui conduit à une accentuation des inégalités comme du déterminisme social.

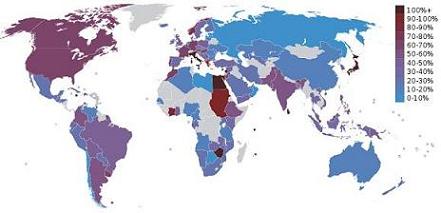

Le libéralisme d'aujourd'hui engendre quantité de paradoxes. Au tout premier plan, il brouille les divisions politiques. Traditionnellement la gauche prône un libéralisme moral, tandis que la droite prône un libéralisme économique et/ou politique. Mais l'adhésion (officielle ou non) de nombreux cadres politiques de gauches à l'orthodoxie économique libérale (par Hayek, Friedman...) efface les repères pour les populations, jusque dans la définition du terme: rappelons pour la énième fois qu'un "liberal" est "de gauche" aux Etats-Unis tandis qu'un "libéral" est "de droite" en France.

[parenthèse: il suffit de s'interroger sur les étiquettes "droite/gauche" qu'on peut attribuer à des politiciens tels que Tony Blair, Barack Obama ou Ségolène Royal pour voir que les paradigmes politiques ont considérablement évolué]

Si ces confusions persistent, c'est avec une certaine complicité des classes politiques et notamment des "gauches" qui, rejetant le socialisme depuis la fin de la Guerre Froide, se refusent à admettre une adhésion réticente à l'économie libérale faute d'alternatives crédibles pour les électeurs. Non que les alternatives manquent, mais les populariser auprès des populations paraît difficile: on voit comment Obama, après une campagne prêchant le changement, peine à imposer une forme considérablement allégée de l'Etat-providence auprès des Américains, en dépit du progrès que cela représente.

Ces confusions sont pourtant dangereuses car tant que les politiques ne prennent pas clairement position sur des principes aussi fondamentaux, elles affaiblissent la légitimité de la démocratie représentative et des politiques en général. Paradoxe des paradoxes: les élites politiques et économiques des grandes puissances occidentales sont complètement acquises au dogme libéral, alors même que les populations montrent souvent de la défiance face au mot lui-même.

Personne au 21ème siècle ne peut être véritablement anti-libéral. On ne peut revenir sur la démocratisation politique et économique effectuée depuis plusieurs siècles ; mais reconnaître le progrès qu'a représenté le libéralisme ne signifie pas être incapable de faire preuve de lucidité face à certains effets négatifs. La participation et la conscience politiques sont encore des devoirs pour les citoyens et donc, pour reprendre un axiome de philosophie politique bien connu "les moyens doivent être proportionnels aux objectifs".

L'éducation, et tout particulièrement l'éducation civique et politique ne peut être libéralisée puisqu'elle est la condition préalable sine qua non de la libéralisation politique (*!*) ; la poursuite du libéralisme politique doit amener une participation politique plus importante des citoyens ; la libéralisation économique n'a de sens que si elle diminue l'aliénation des individus liée aux impératifs économiques.

Le libéralisme, pour ses pères fondateurs, n'a jamais été le remplacement d'un pouvoir par un autre. Il ne devrait pas l'être pour les humains de ce nouveau siècle. Une société souhaitant continuer à progresser ne peut faire l'économie d'une définition complexe du principe politique le plus fondamental, de ses courants et de ses paradoxes.