"Les caisses de l'Etat sont vides!", ou encore "Ras-le-bol des impôts!" sont des litanies courantes. Malaise typiquement Français? Pourtant non, c'est la Californie en l'occurrence qui est au plus mal avec un déficit chronique de 26 milliards de dollars. Et cela ne risque pas de s'améliorer: la dette californienne augmente de 1,7 million de dollars par heure, et de 40 millions par jour! Cet état Américain est pourtant réputé pour être à lui seul la 8ème puissance économique mondiale.

La droite traditionnelle est toujours perçue comme fiscalement responsable, soucieuse d'équilibrer les budgets et de limiter les dettes. Depuis la présidence de Reagan pourtant, cette vision a changé, car la "nouvelle droite" se refuse à augmenter les impôts pour des raisons principalement idéologiques.

Ironiquement, Reagan ne s'était pas attaqué aux impôts californiens, bien au contraire. Ce n'est qu'une fois à la tête de l'Etat fédéral qu'il lança son programme de "vaudou économique", avec une remarquable baisse d'impôts en 1981 malgré un déficit national de 100 billiards pour "stimuler l'économie".

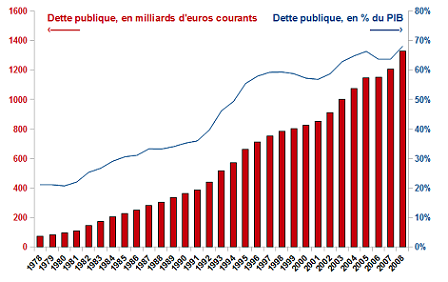

Cette pratique s'est perpétuée, et s'est même faite idéologie: la "nouvelle droite" n'hésite plus à faire fi de la dette quand il s'agit de s'attaquer aux impôts. Cette doctrine libérale anti-étatique a même beaucoup de succès auprès des populations qui espèrent voir l'ardoise de leurs prélèvements diminuer.

Or, de Reagan à Sarkozy, les baisses d'impôts sont soit ponctuels (la TVA) ou uniformes ; dans des pays où les prélèvements sont progressifs (les revenus plus importants payent plus d'impôts), des baisses uniformes profitent logiquement aux revenus plus importants ; pour profiter à la majorité de la population, les baisses d'impôts devraient être inversement progressives, c'est à dire plus importantes pour les revenus les plus moyens. Pareillement, les baisses des droits de successions profitent essentiellement aux héritages conséquents.

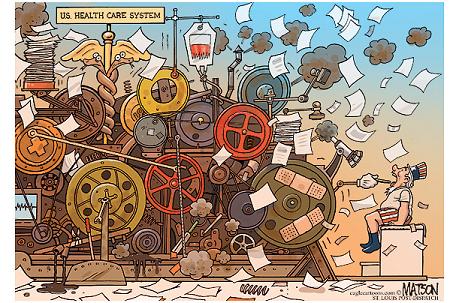

En France comme aux Etats-Unis, c'est l'éducation et la santé qui font les frais de ces politiques, accentuant encore les inégalités. En Californie, les frais de scolarité ont augmenté de 32% à l'Université ; en France, c'est quinze mille postes d'enseignants qui sont supprimés chaque année. La réforme du système de santé Américain n'a été votée qu'après la promesse d'Obama qu'elle n'augmenterait pas d'un centime le déficit ; en France, on limite les nombres d'actes de chirurgie dans certains hôpitaux publics. Dans tous les ministères, il faut "faire des économies".

C'est ainsi que les baisses d'impôts aux plus fortunés sont financés, année après année, par la déconstruction des services publics, services publics dont les compétences sont ensuite transférées à des entreprises privées, qu'on dit être plus "efficaces", mais dont la recherche du profit diminue en fait le rapport qualité-prix comme la qualité du service.

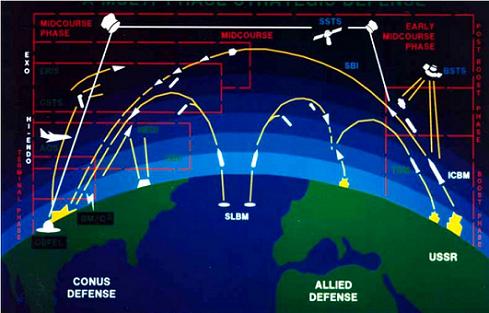

Piquant de l'histoire, les partis de centre-gauche (la gauche ayant perdu toute crédibilité après l'effondrement de l'Union Soviétique), sont accusés d'être "mauvais gestionnaires", eux dont le "socialisme" "mènerait l'Etat à la faillite". Ainsi Obama doit-il composer avec un Congrès et une population qui surveille le moindre "gaspillage" social. C'est pourtant les dépenses militaires faramineuses des administrations Républicaines, de Reagan à W.Bush, qui ont creusé le déficit de manière spectaculaires.

Ces manoeuvres ne doivent rien au hasard. Utiliser le déficit pour soutenir les politiques libérales est une stratégie tout à fait consciente de la "nouvelle droite", tacitement cautionnée par la plupart des médias, qui évitent de souligner les dangers et les inégalités des baisses d'impôts. Bien souvent hélas, les empires médiatiques sont proches des empires personnels et financiers bénéficiant du sabordage de l'Etat-providence. Le ver est dans le fruit.

Pour que ce sabordage fasse le moins de vague possible, il doit être progressif et donc invisible pour la population. Ainsi les lois successives sur l'Université Française, dont le but à terme est bien entendu de rendre celle-ci "autonome" (comprendre: auto-suffisante sur le plan financier), et donc payante. Ces successions de "réformes", dont les objectifs finaux sont là aussi tus par les grands médias, s'accompagnent d'un autoritarisme et d'une hiérarchisation que l'on retrouve à tous les niveaux, de l'Hôpital à l'Université, en passant par la Justice ou l'Intérieur. Il ne faudrait pas que la modernisation (comprendre, la privatisation ou la réduction) des services publics soit enrayée par la fronde des fonctionnaires. Par ailleurs, au coeur de la stratégie du gouvernement, la gradualisation des réformes permet d'opposer les intérêts des uns et des autres: privé contre public ("prise en otage des usagers"), voir même public contre public (Justice contre Education), ou encore dans le même secteur public (secondaire contre supérieur). En prétextant le manque de moyens, tout le monde est encouragé à se disputer les dernières miettes de l'Etat-providence.

Le citoyen, perdu au milieu de réformes successives, "patchwork" illisible pour qui n'a pas une solide connaissance des idéologies mises en oeuvre, ne peut qu'approuver ce qu'il perçoit comme un modernisation, qui semble par ailleurs dans son intérêt ; car le citoyen, réduit à son rôle de contribuable, est bien un "client" de l'Etat devenu gestionnaire-prestataire, et ne peut qu'approuver la réduction-modernisation de certains pans du service.

Bien sûr, il y a tromperie sur les termes, et c'est là que ressurgit le spectre californien. Car les baisses (ou les non-augmentations d'impôts) ne sont pas -comme on nous pousse à le croire- synonymes d'une baisse du budget d'un Etat. Ainsi la France semble vouloir s'endetter toujours plus par un "emprunt national". A qui profite le crime? Certainement pas à la recherche publique dont les moyens sont en diminution constante depuis plusieurs décennies. Force est de constater que l'argent sert, directement ou indirectement, à soutenir des projets privés, qu'ils soient des privatisations, des restructurations, ou des "transferts de compétences". L'Etat devient donc la vache-à-lait, non plus des fonctionnaires (voués à disparaître dans la haine collective), mais des entreprises.

Ce pourrait être anodin, si la politique libérale de la "nouvelle droite" n'était pas irréversible. Là encore, les médias sont complices d'une évolution qui ne fera pas machine arrière. A cause de la dette publique, justement, ces politiques sont pour ainsi dire impossibles à contre-carrer. Une fois le budget d'un ministère "réduit", le fameux argument des "caisses vides" empêchera celui-ci d'être revalorisé par la suite, même en cas de victoire du centre-gauche. Voila donc la suprême tragédie des réformes de cette "nouvelle droite", que de faire perdre son sens aux concepts même de démocratie, en retirant au peuple le choix de son idéologie ; d'autant que l'opposition ne se fait plus forcément la représentante de l'alternative, et qu'elle n'a plus de "socialiste" que le nom.

Alors, quel espoir? L'élection d'Obama aux Etats-Unis a prouvé que les alternatives font encore des émules, même si les médias ont abandonné leur rôle de contre-pouvoir. Le succès démesuré de la "nouvelle droite" de W.Bush a poussé Obama à la Maison-Blanche, mais il lui a aussi laissé des "caisses vides" qui rendent quasiment impossibles la politique sociale qu'il semblait vouloir mettre en place.

En France aussi, même une victoire centre-gauche ne porterait guère de fruits. La conclusion inévitable, c'est que la politique n'est que le choix du moindre des maux, et non plus le choix d'un idéal. Il faut s'interroger désormais sur la nature réelle de nos "démocraties libérales" pour fonder une réelle alternative à l'idéologie dominante ; en d'autres termes, il n'y aura pas d'alternative sans révolution institutionnelle.

Sources:

Le Monde Diplomatique (décembre 2009): Une dette providentielle (Serge Halimi)

Le Monde Diplomatique (décembre 2009): Comment vendre à la découpe le service public: de l'Etat-providence à l'Etat manager (Laurent Bonelli et Willy Pelletier)

The New York Times: The Lost Weekend (Gail Collins)

Times: California faces financial meltdown as debt grows by $1.7m an hour